"Das emotionale Video zu den anstehenden EU-Wahlen 2019 ist besonders erfolgreich und wurde bereits von jedem fünften Europäer gesehen."

Freitag, 10. Mai 2019

Geburtsvideo des EP zur Europawahl geht viral

Das Europäische Parlament hat auch dieses Mal ein Video produziert,

um die UnionsbürgerInnen dazu anzuregen, zur bevorstehenden Europawahl

zu gehen. Im Unterschied zu vergangenen Versuchen ist dieses Video viral

gegangen. Euractiv berichtet:

Donnerstag, 9. Mai 2019

Europatag: Essay von TGA im Guardian

Wenigen herausragenden Menschen ist es vergönnt, dass man sie an ihren

Initialen erkennt. Zu denken wäre etwa an JFK oder MLK (gut, es gibt

auch CR7 oder RF im Bereich des Sports). Dass es einem Historiker

gelingt, bleibt wohl ein einmaliger Vorgang. Bei Timothy Garton Ash reicht

es, TGA zu schreiben, um einen der führenden europäischen

Intellektuellen zu bezeichnen, der sich am heutigen Europatag und mit

Blick auf die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament mit einem

brillanten Essay im Guardian zu Wort gemeldet hat, der unbedingt

lesenswert ist: "Why we must not let Europe break apart".

Mittwoch, 8. Mai 2019

Ursachen für den Demokratieabbau in Polen

Im Dezember 2017 wurde gegen Polen ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags eröffnet, welches dem Land sein Stimmrecht auf europäischer Ebene entziehen soll. Dieses in der Geschichte der Europäischen Union präzedenzlose Verfahren wurde aufgrund zahlreicher Maßnahmen in Polen aufgenommen, die gegen die fundamentalen Werte der Europäischen Union verstoßen: Die Justizreform Polens unter der regierenden Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (Prawo i Sparawiedliwość, PiS) soll die Gerichte vollkommen der Exekutive unterstellen und beschränkt damit die Gewaltenteilung. Auch finden die EU-kritischen Parolen der nationalpopulistischen Partei immer mehr Gehör.

Dabei war der Beitritt Polens zur Europäischen Union am 1. Mai 2004 von viel Euphorie begleitet. Polen ist das sechstgrößte Land der EU, erhält die meisten Agrarsubventionen und ist größter Empfänger von EU-Geldern. Unweigerlich stellt man sich also die Frage, weshalb gerade in einem Land, welches so stark von der EU profitiert, die EU-Skepsis stetig wächst (vgl. Buras S. 34, vgl. Richter / vgl. hr-inforadio)?

Um diese Frage beantworten zu können, muss die jüngere Geschichte Polens betrachtet werden. So war das Jahr 1989 ein Jahr mit weitreichenden Folgen für die kommunistischen Ostblockstaaten - ein Schicksalsjahr, mit dem die jahrzehntelange Spaltung des Kontinents überwunden werden konnte. Der Zusammenbruch der Sowjetunion brachte den Satellitenstaaten, die wirtschaftlich und politisch am Ende waren, Freiheit, Wohlstand und Lebensqualität. Auch für Polen mündete das Ende der sowjetischen Dominanz in der großen Hoffnung auf die Europäische Union. Diese Hoffnung brachte allerdings auch ungeahnte Herausforderungen mit sich. Herausforderungen, die eine Erklärung für die heutigen Bestrebungen in Richtung Illiberalismus in Polen bieten (vgl. Geo Epoche Nr. 95, S. 7, 158).

Dabei war der Beitritt Polens zur Europäischen Union am 1. Mai 2004 von viel Euphorie begleitet. Polen ist das sechstgrößte Land der EU, erhält die meisten Agrarsubventionen und ist größter Empfänger von EU-Geldern. Unweigerlich stellt man sich also die Frage, weshalb gerade in einem Land, welches so stark von der EU profitiert, die EU-Skepsis stetig wächst (vgl. Buras S. 34, vgl. Richter / vgl. hr-inforadio)?

Um diese Frage beantworten zu können, muss die jüngere Geschichte Polens betrachtet werden. So war das Jahr 1989 ein Jahr mit weitreichenden Folgen für die kommunistischen Ostblockstaaten - ein Schicksalsjahr, mit dem die jahrzehntelange Spaltung des Kontinents überwunden werden konnte. Der Zusammenbruch der Sowjetunion brachte den Satellitenstaaten, die wirtschaftlich und politisch am Ende waren, Freiheit, Wohlstand und Lebensqualität. Auch für Polen mündete das Ende der sowjetischen Dominanz in der großen Hoffnung auf die Europäische Union. Diese Hoffnung brachte allerdings auch ungeahnte Herausforderungen mit sich. Herausforderungen, die eine Erklärung für die heutigen Bestrebungen in Richtung Illiberalismus in Polen bieten (vgl. Geo Epoche Nr. 95, S. 7, 158).

Freitag, 19. April 2019

Informationen der bpb zur Europawahl

In stark einem Monat ist es soweit, die Wahlen zum Europäischen Parlament stehen an, und einmal mehr ist auf die Bundeszentrale für politische Bildung Verlass. Neben Online-Dossiers stehen solide und aktuelle Informationen sowohl im Rahmen von "Aus Politik und Zeitgeschichte" als auch im Rahmen der Reihe "Informationen zur politischen Bildung" zur Verfügung, die kostenlos bestellt werden können. Im Einzelnen:

Informationen zur politischen Bildung Nr. 339/2018-2019: Wahlen zum Europäischen Parlament (Autoren: Nicolai von Ondarza / Felix Schenuit) (Online-Version)

Aus Politik und Zeitgeschichte 04-05/2019: Europa wählt (Online-Version) - Inhalt:

Informationen zur politischen Bildung Nr. 339/2018-2019: Wahlen zum Europäischen Parlament (Autoren: Nicolai von Ondarza / Felix Schenuit) (Online-Version)

Aus Politik und Zeitgeschichte 04-05/2019: Europa wählt (Online-Version) - Inhalt:

- Claus Leggewie: Nebenwahlen? Hauptsache! Europa vor einer Richtungsentscheidung - Essay

Die Europawahlen bieten den besten Anlass für eine breite Debatte darüber, welchen Weg Europa einschlagen soll: Rückbau in Nationalstaaten, Durchwursteln mit den bewährten Kräften der Mitte oder doch ein "gemeinsamer Sprung" in die europäische Republik. - Nicolai von Ondarza, Felix Schenuit: Die Europawahlen 2019 und das europäische Parteiensystem

Sollte es den EU-skeptischen Parteien gelingen, eine große Fraktion im Europaparlament zu bilden, könnte dies zu einer Neuausrichtung des Integrationsprojektes insgesamt führen. Wahrscheinlich ist das nicht: Durch den Brexit verlieren gerade diese Parteien viele Sitze. - Gisela Müller-Brandeck-Bocquet: Zukunftsdebatten in der EU. Großer Wurf oder kleinteilige Reformvorschläge? - Essay

Die aktuellen Zukunftsdebatten in der EU reichen von visionären Entwürfen bis hin zu kleinteiligen Reformvorschlägen. Beides ist notwendig, um die „Polykrise“ der vergangenen Jahre zu überwinden und neue Horizonte für das europäische Integrationsprojekt zu eröffnen. - Bernd Schlipphak, Oliver Treib: Legitimiert eingreifen. Das Interventionsparadox der EU und wie man es vermeiden könnte

EU-Interventionen gegen den Abbau von Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten führen meist zu einer Stärkung der betreffenden Regierungen, da diese die Maßnahmen häufig als illegitime Einmischung darstellen. Doch dieses Paradox ließe sich vermeiden. - Jan Georg Plavec: Gemütliche Blase? Zur Brüsseler Kommunikationskultur

Eine Befragung von Politikern und Journalisten in Brüssel zeigt, dass beide Gruppen zu einer spezifischen europäischen Kommunikationskultur beitragen. Sie bewegen sich dabei in einem Spannungsverhältnis zu ihren jeweiligen nationalen Bezugsöffentlichkeiten.

Montag, 8. April 2019

Europäische Union - Lobbyismus - Legitimation

Lobbyismus scheint ein unerschöpfliches Thema im politischen Diskurs zu sein. Die Meinungen zu dieser Thematik und auch die ihr zugesprochene Bedeutung könnten kaum vielfältiger sein. Thomas Leif und Rudolf Speth gingen sogar schon so weit, den Lobbyismus als „fünfte Gewalt“ (2006) neben der Exekutive, Legislative und Judikative sowie den Medien, die durch ihre Berichterstattung Einfluss auf die Gestaltung von politischen Prozessen nehmen, zu betiteln. Dem Lobbyismus wird damit der Charakter zugesprochen, als ein wesentlicher Bestandteil Politik mitzugestalten und auch die Machthaber[1] zu kontrollieren. Das macht jedoch auch auf ein grundlegendes Problem aufmerksam. Wie legitimiert sich diese Positionierung sowie die Inanspruchnahme der Interessensvertreter durch die politischen Entscheider und die dadurch entstehenden Auswirkungen auf neue Gesetze?

Während Leif und Speth in ihrer Veröffentlichung hauptsächlich den Lobbyismus in Deutschland beleuchteten, geht diese Arbeit darüber hinaus und setzt den Fokus auf die Verwurzelung von Lobbyisten innerhalb der Europäischen Union (EU). Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der EU zieht sie vermehrt die Lobbyisten an ihren Wirkungsort und damit hauptsächlich nach Brüssel. In Brüssel trifft man so auf Lobbyisten mit unterschiedlichen Merkmalen und Strategien, auf die in der folgenden Ausarbeitung aufmerksam gemacht werden soll.

Diese Arbeit berücksichtigt dabei auch die Gestaltungspotenziale, die sich für die Politiker durch die Zusammenarbeit ergeben. Weiter wird der Blick auf die Zugangsmöglichkeiten der Interessensvertreter in die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union gerichtet und darauf, wie die Mitarbeiter dieser Institutionen die Arbeit der Lobbyisten für sich und die Legitimation ihres Handelns nutzen. Daran anknüpfend werden Bemühungen zur Offenlegung der Beziehungen zwischen Interessensvertretern und Amtsträgern in den Fokus genommen, bevor schließlich auch noch Kritik gegenüber der Asymmetrie der Interessensvertretung geübt wird. Doch bevor der Einflussrahmen der Lobbyisten in den Blick genommen wird, gilt es, die Grundsätze des Lobbyismus zunächst näher zu bestimmen und zu verdeutlichen, welches Verständnis von Lobbyismus in dieser Arbeit leitend ist.

Während Leif und Speth in ihrer Veröffentlichung hauptsächlich den Lobbyismus in Deutschland beleuchteten, geht diese Arbeit darüber hinaus und setzt den Fokus auf die Verwurzelung von Lobbyisten innerhalb der Europäischen Union (EU). Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der EU zieht sie vermehrt die Lobbyisten an ihren Wirkungsort und damit hauptsächlich nach Brüssel. In Brüssel trifft man so auf Lobbyisten mit unterschiedlichen Merkmalen und Strategien, auf die in der folgenden Ausarbeitung aufmerksam gemacht werden soll.

Diese Arbeit berücksichtigt dabei auch die Gestaltungspotenziale, die sich für die Politiker durch die Zusammenarbeit ergeben. Weiter wird der Blick auf die Zugangsmöglichkeiten der Interessensvertreter in die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union gerichtet und darauf, wie die Mitarbeiter dieser Institutionen die Arbeit der Lobbyisten für sich und die Legitimation ihres Handelns nutzen. Daran anknüpfend werden Bemühungen zur Offenlegung der Beziehungen zwischen Interessensvertretern und Amtsträgern in den Fokus genommen, bevor schließlich auch noch Kritik gegenüber der Asymmetrie der Interessensvertretung geübt wird. Doch bevor der Einflussrahmen der Lobbyisten in den Blick genommen wird, gilt es, die Grundsätze des Lobbyismus zunächst näher zu bestimmen und zu verdeutlichen, welches Verständnis von Lobbyismus in dieser Arbeit leitend ist.

Sonntag, 7. April 2019

Eine Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion – bloße Utopie oder baldige Realität?

Wir leben in einer sich rasant verändernden Welt. Das Modell Nationalstaat ist auf internationaler Ebene nur noch bedingt eigenständig handlungsfähig. Die Sicherheitslage wird immer komplexer. Neue globale Herausforderungen wie Migrationsbewegungen, Klimawandel oder Digitalisierung müssen bewältigt werden. Auch in sicherheits- und verteidigungspolitischer Hinsicht kann ein nationalstaatliches Handeln nicht mehr Prämisse der Zukunft sein - die Bedrohung der europäischen Peripherie durch den internationalen Terrorismus, der Zerfall staatlicher Strukturen in Nordafrika, die Destabilisierung der Ostukraine durch die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und globale Cyber-Angriffe sind nur einige der zu lösenden europäischen Herausforderungen der Zukunft.

„Europa der Sicherheit“

Damit der Frieden und die Sicherheit in Europa gewahrt werden kann, bedarf es einer vertieften Zusammenarbeit und engeren Verzahnung zwischen den Mitgliedsstaaten. Dazu müssen effizientere Strukturen aufgebaut werden. Die europäischen Werte stellen den Prüfstein für einen weiteren sicherheits- und verteidigungspolitischen Integrationsprozess dar. Vielerorts wird das europäische Friedensprojekt immer mehr auf Kosten eines nationalstaatlichen Egoismus und Protektionismus ausgespielt. Weitere Schritte der Integration auf dem Feld der Sicherheits- und Verteidigungspolitik müssen deshalb sinnvoll abgewogen und austariert werden. Die Rufe nach „mehr Europa“ müssen konstruktiv und differenziert ausfallen. (vgl. Gabriel 2018: S. 17)

Unter Beobachtern und Entscheidungsträgern herrscht wenig Einigkeit darüber, welche Richtung eingeschlagen und welches Ziel verfolgt werden soll. Auf der einen Seite warnen Stimmen davor, eine Verteidigungsunion überdehne die EU. Stattdessen solle auf eine flexible Form der Zusammenarbeit gesetzt werden. Die Gegenseite merkt an, dass die Anstrengungen hin zu einer europäischen Armee nicht groß genug seien. In welche Richtung wird sich die Europäische Union entwickeln? (vgl. Dembinski & Peters 2018: S. 2)

„Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten“

In den letzten Jahren hat sich im Politikfeld der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) das Modell eines „Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten“ (Bendiek 2018b: S. 133) herausgebildet, das den Gebrauch der Opt-out-Klausel zulässt. So konnte eine funktional und regional variabel organisierte europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik initiiert werden, die erfolgreich von einem deutsch-französischen Motor angetrieben wird. (vgl. Bendiek 2018b: S. 133) Kaum ein Politikfeld in der Entwicklung der Europäischen Union ist von derart nationalstaatlicher Prägung gekennzeichnet. Um die Entwicklung des Politikfeldes Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu verstehen, müssen verschiedene Perspektiven beleuchtet werden.

Der Integrationsprozess ist keine linear verlaufende Erweiterung der Kompetenzen auf EU-Ebene, sondern „Resultat bilateraler Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen EU-Staaten“ (Diedrichs 2012: S. 13). Die GASP ist und war geprägt von permanenter Veränderung, von Spannungen und Rückschlägen, von Stagnations- und Frustrationsphasen. Daraus resultiert eine inkrementelle Zusammenarbeit. Das Wechselspiel zwischen nationalstaatlicher und europäischer Ebene hat weiterhin Bestand. Die vorliegende Arbeit zeichnet die Entwicklungslinien und fortlaufende Integration des Politikfelds der GASP nach. Ebenso wird der Frage nachgegangen, ob der Weg in eine Sicherheits- und Verteidigungsunion münden kann oder ob das bloße Utopie bleibt.

Donnerstag, 4. April 2019

Euopäische Union im Unterricht - Herausforderungen im Schulalltag

„Die Schule hat die Aufgabe, die Annäherung der europäischen Völker und Staaten und die Neuordnung ihrer Beziehungen bewusst zu machen. Sie soll dazu beitragen, dass in der heranwachsenden Generation ein Bewusstsein europäischer Zusammengehörigkeit entsteht und Verständnis dafür entwickelt wird, dass in vielen Bereichen unseres Lebens europäische Bezüge wirksam sind und europäische Entscheidungen verlangt werden. Die Schule hat zudem die Aufgabe, Respekt vor und Interesse an der Vielfalt der Sprachen und Kulturen zu wecken und auszubauen.“ (KMK 2008)Diese Leitlinien hat die Kultusministerkonferenz erstmals am 8. Juni 1978 aufgestellt und am 5. Mai 2008 fortgeschrieben. Die Frage ist nun, wie werden die Empfehlungen umgesetzt und vor allem wie effektiv?

Samstag, 9. März 2019

Euroskeptizismus – ein von den Medien aufgebauschtes Phänomen oder eine wirkliche Gefahr für die EU?

Frankreich, Dänemark und England. Was haben diese Staaten gemeinsam? Sie alle waren nach den letzten Europawahlen in den Medien und die Liste ließe sich fortsetzen. Etablierte Volksparteien in der EU büßen gegenwärtig Wählerstimmen ein (vgl. Zabel 2017, S. 21). Unzufriedenheit und Unmut gegen das europäische Integrationsprojekt scheinen zu wachsen und mit ihnen die Stimmen für Parteien wie Front National (Frankreich), UKIP (Großbritannien) oder Dänische Volkspartei (Dänemark), die allesamt Stimmung gegen Brüssel machen. Wie ist diese Skepsis gegenüber der EU zu werten? Ist die EU dadurch wirklich in Gefahr? Oder ist all das ein durch die Medien aufgebauschtes Phänomen?

Freitag, 18. Januar 2019

Informationskampagne vor der Europawahl

Im Vorfeld der Europawahl im Mai hat das Europäische Parlament eine Kampagne mit dem Claim "Diesmal wähle ich" gestartet - die entsprechende Website ist www.diesmalwaehleich.eu. Teil der Kampagne ist ein weiteres Online-Angebot mit dem Titel "What Europe does for me" in allen Amtssprachen. Die deutsche Version findet man unter https://what-europe-does-for-me.eu/de/portal.

|

| Screenshot von https://what-europe-does-for-me.eu/de/portal |

Sonntag, 6. Januar 2019

Welches Schnabeltier soll es sein?

Ihre Kommilitonin, Frau Fötsch, hat dankenswerterweise drei Schnabeltiergrafiken erstellt, damit unser Blog in neuem Glanz erstrahlt. Nun stellt sich natürlich die Frage, welche der drei Grafiken wir verwenden sollen. Ich erwarte Ihr Votum (mit kurzer Begründung) in den Kommentaren...

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Sonntag, 23. Dezember 2018

EU-Exkursion 12/2018: Haus der europäischen Geschichte

Ein Beitrag von Mira Steinke

Das Haus der Europäischen Union setzt sich für ein besseres Verständnis der europäischen Geschichte und Integration ein. Das Museum befindet sich in Brüssel, mitten im Europaviertel, und ist eine Initiative des Europäischen Parlaments. Vorweg möchte ich festhalten, dass mir dieses Museum sehr gut gefallen hat. Am Eingang erhält jeder Besucher ein Tablet, mit dessen Hilfe man durch die verschiedenen Stockwerke navigiert und begleitet wird. Oftmals wird ein Museumsbesuch unter der Kategorie „langweilig“ abgelegt und das Gesehene wird schnell wieder vergessen. Im Haus der europäischen Geschichte kann davon nicht die Rede sein!

Durch die wunderschöne und detailgetreue Gestaltung der unterschiedlichen Themenbereiche wird ein Grundverständnis der EU vermittelt. Die Tour beginnt im untersten Stockwerk, wo Vorläufer und Anfänge der EU gezeigt werden. Stock für Stock wird so die gesamte Geschichte chronologisch aufgezeigt.

Auf dem Tablet werden die Ausstellungsbereiche angezeigt, jeder kann individuell entscheiden, welche Bereiche vertieft werden sollen. Auf den Geräten erscheinen dann weitere Informationen zu den ausgestellten Exponaten.

Im obersten Stockwerk geht es um Lob und Kritik. Die europäische Geschichte hat uns alle geprägt, warum sind Erinnerungen so wichtig für uns, was bringt die Zukunft und wie werden wir sie mitgestalten?

Unter dem Themenpunkt „Europa und Sie“ findet man unter anderem einen Bildschirm, auf dem man seine Meinung in Form einer individuellen Stimmenabgabe zu aktuellen europäischen Themen äußern kann. Bevor es losgeht, wird man nach Geschlecht, Alter und Nationalität befragt. Die Themengebiete sind: Die EU und

Das Haus der Europäischen Union setzt sich für ein besseres Verständnis der europäischen Geschichte und Integration ein. Das Museum befindet sich in Brüssel, mitten im Europaviertel, und ist eine Initiative des Europäischen Parlaments. Vorweg möchte ich festhalten, dass mir dieses Museum sehr gut gefallen hat. Am Eingang erhält jeder Besucher ein Tablet, mit dessen Hilfe man durch die verschiedenen Stockwerke navigiert und begleitet wird. Oftmals wird ein Museumsbesuch unter der Kategorie „langweilig“ abgelegt und das Gesehene wird schnell wieder vergessen. Im Haus der europäischen Geschichte kann davon nicht die Rede sein!

Durch die wunderschöne und detailgetreue Gestaltung der unterschiedlichen Themenbereiche wird ein Grundverständnis der EU vermittelt. Die Tour beginnt im untersten Stockwerk, wo Vorläufer und Anfänge der EU gezeigt werden. Stock für Stock wird so die gesamte Geschichte chronologisch aufgezeigt.

Auf dem Tablet werden die Ausstellungsbereiche angezeigt, jeder kann individuell entscheiden, welche Bereiche vertieft werden sollen. Auf den Geräten erscheinen dann weitere Informationen zu den ausgestellten Exponaten.

Im obersten Stockwerk geht es um Lob und Kritik. Die europäische Geschichte hat uns alle geprägt, warum sind Erinnerungen so wichtig für uns, was bringt die Zukunft und wie werden wir sie mitgestalten?

Unter dem Themenpunkt „Europa und Sie“ findet man unter anderem einen Bildschirm, auf dem man seine Meinung in Form einer individuellen Stimmenabgabe zu aktuellen europäischen Themen äußern kann. Bevor es losgeht, wird man nach Geschlecht, Alter und Nationalität befragt. Die Themengebiete sind: Die EU und

- die Verteidigung,

- die Demokratie,

- die Asylbewerber,

- ihre Erweiterung,

- der Weltmarkt,

- Euroskepsis.

EU-Exkursion 12/2018: Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland

Ein Bericht von Julia Haußer und Bettina Wieland-Herberholz

Die Ständige Vertretung der BRD findet man in Brüssel in der Nachbarschaft vieler weiterer Vertretungen sowie anderer wichtiger politischer Institutionen im Europaviertel. Die strengen Sicherheitskontrollen, wie Ausweiskontrollen, Zutritt nur nach Anmeldung und Taschenkontrollen, ließen sofort bewusst werden, dass man nicht nur in irgendeinem öffentlichen Gebäude zu Gast ist, sondern in einer wichtigen politischen Institution.

Die Ständige Vertretung der BRD findet man in Brüssel in der Nachbarschaft vieler weiterer Vertretungen sowie anderer wichtiger politischer Institutionen im Europaviertel. Die strengen Sicherheitskontrollen, wie Ausweiskontrollen, Zutritt nur nach Anmeldung und Taschenkontrollen, ließen sofort bewusst werden, dass man nicht nur in irgendeinem öffentlichen Gebäude zu Gast ist, sondern in einer wichtigen politischen Institution.

Samstag, 22. Dezember 2018

EU-Exkursion 12/2018: Haus der europäischen Geschichte

Ein Bericht von Naxhije Bujupi und Selda Horos

Im Rahmen der EU-Exkursion vom 2. bis 5. Dezember 2018 mit Herrn Dr. Müller in Luxemburg und Brüssel wurde neben den wichtigsten Institutionen der Europäischen Union auch das Museum „Haus der europäischen Geschichte“ besucht. Hier konnte man auf insgesamt vier Etagen eine chronologisch strukturierte Reise durch die Geschichte Europas durchlaufen und erleben. Das technologisch höchst fortgeschrittene Gebäude, das als Projekt vom Europäischen Parlament finanziert wurde, hat eindrucksvolle Ausstellungsstücke auf eine sehr kreative und ansprechende Weise dargestellt.

Im Rahmen der EU-Exkursion vom 2. bis 5. Dezember 2018 mit Herrn Dr. Müller in Luxemburg und Brüssel wurde neben den wichtigsten Institutionen der Europäischen Union auch das Museum „Haus der europäischen Geschichte“ besucht. Hier konnte man auf insgesamt vier Etagen eine chronologisch strukturierte Reise durch die Geschichte Europas durchlaufen und erleben. Das technologisch höchst fortgeschrittene Gebäude, das als Projekt vom Europäischen Parlament finanziert wurde, hat eindrucksvolle Ausstellungsstücke auf eine sehr kreative und ansprechende Weise dargestellt.

EU-Exkursion 12/2018: Stadtführung Brüssel

Ein Bericht von Vanessa Hofmaier und Sophia Schultze

Bericht über die Stadtführung „Migratorische und soziologische Wirkung der EU auf die Stadt Brüssel“ mit Malte Woydt

Am Montagmorgen startete unsere Stadtführung durch Brüssel auf dem Place des Barricades, direkt neben unserer Jugendherberge. Geführt wurden wir von Malte Woydt, der Politologe und Historiker ist. Schon am Startpunkt wies uns Woydt auf den klassizistischen Baustil hin, welchen wir auch an vielen weiteren Orten der Stadt begutachten konnten. Bei diesem Baustil wurde die Individualität der Bürger eingeschränkt, da vorgegeben wurde, wie die Fassade des Gebäudes aussehen soll. Dabei sieht man, dass alle Gebäude den gleichen Aufbau und das gleiche Bild nach außen haben. Klassizismus, so Woydt, ist eine Architektur für Untertanen.

Während der ersten Minuten im Bus ging Woydt auf den Aufbau und die geographische Lage Brüssels ein. Brüssel ist eine große Region und besteht aus mehreren kleineren Gemeinden, durch die wir auch später auf unserer Tour durchgefahren sind, was für einige von uns eine neue Information war. Alle 19 Gemeinden sind unabhängig voneinander, mit zum Beispiel eigenen Organisationen und Vereinen. Zu den Gemeinden gehören auch Brüssel-Stadt und Anderlecht. Man kann sich die Region Brüssel also wie ein kleines Bundesland vorstellen. Auffällig waren die zweisprachigen Straßenschilder, welche wir an verschiedenen Stellen der Stadt sehen konnten. Diese sind auf den inner-belgischen Sprachenkonflikt zurückzuführen. Dabei geht es um den flämisch-wallonischen Sprachenstreit.

Bericht über die Stadtführung „Migratorische und soziologische Wirkung der EU auf die Stadt Brüssel“ mit Malte Woydt

Am Montagmorgen startete unsere Stadtführung durch Brüssel auf dem Place des Barricades, direkt neben unserer Jugendherberge. Geführt wurden wir von Malte Woydt, der Politologe und Historiker ist. Schon am Startpunkt wies uns Woydt auf den klassizistischen Baustil hin, welchen wir auch an vielen weiteren Orten der Stadt begutachten konnten. Bei diesem Baustil wurde die Individualität der Bürger eingeschränkt, da vorgegeben wurde, wie die Fassade des Gebäudes aussehen soll. Dabei sieht man, dass alle Gebäude den gleichen Aufbau und das gleiche Bild nach außen haben. Klassizismus, so Woydt, ist eine Architektur für Untertanen.

Während der ersten Minuten im Bus ging Woydt auf den Aufbau und die geographische Lage Brüssels ein. Brüssel ist eine große Region und besteht aus mehreren kleineren Gemeinden, durch die wir auch später auf unserer Tour durchgefahren sind, was für einige von uns eine neue Information war. Alle 19 Gemeinden sind unabhängig voneinander, mit zum Beispiel eigenen Organisationen und Vereinen. Zu den Gemeinden gehören auch Brüssel-Stadt und Anderlecht. Man kann sich die Region Brüssel also wie ein kleines Bundesland vorstellen. Auffällig waren die zweisprachigen Straßenschilder, welche wir an verschiedenen Stellen der Stadt sehen konnten. Diese sind auf den inner-belgischen Sprachenkonflikt zurückzuführen. Dabei geht es um den flämisch-wallonischen Sprachenstreit.

Mittwoch, 19. Dezember 2018

EU-Exkursion 12/2018: Sklaverei als Thema im Haus der europäischen Geschichte

Ein Beitrag von Lilly Bock

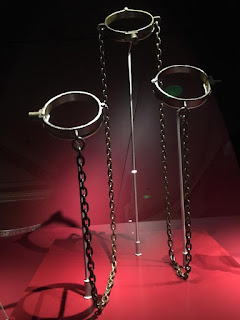

Sklaverei in Europa - Bemerkungen zu einer Vitrine im Haus der europäischen Geschichte in Brüssel

Im Haus der Europäischen Geschichte in Brüssel befindet sich die oben gezeigte Vitrine. Auf rotem Grund ist dort eine Halsfessel für drei Menschen ausgestellt. Im ersten Moment weiß man als Betrachter*in nicht wirklich, wie man dieses barbarische Werkzeug in die europäische Geschichte einzuordnen hat. Dies liegt wohl vor allem daran, dass Sklaverei für die meisten eher der amerikanischen als der europäischen Geschichte zuzuordnen ist. Und doch ist der Sklav(*innen)enhandel, wie auch in der Information zu dieser Vitrine zu lesen ist, "ein nicht zu leugnender Teil der europäischen Geschichte."

Der Sklav*innenenhandel wurde durch monarchische europäische Staaten, wie z.B. Portugal, systematisch gefördert. Die Profitgier veranlasste diese Staaten dazu, sich am transatlantischen Sklav*innenenhandel zu beteiligen. Dies erwies sich als lukratives Geschäft. Schiffe wurden mit kostbaren Rohstoffen wie Kaffee oder Zucker beladen, die man afrikanischen Stammesfürsten zum Tausch anbieten konnte.

Die mit Sklav*innen beladenen Schiffe fuhren dann nach Amerika, wo die in Afrika ersteigerten Menschen an die Höchstbietenden verkauft wurden. Daraufhin wurden die europäischen Schiffe erneut mit Rohstoffen beladen, diesmal aus den Kolonien. Besonders beliebt waren Baumwolle, Tabak und Edelmetalle. Kehrten die Schiffe dann nach Europa zurück, hatte der Menschenhandel meist einen gewaltigen Profit erbracht. Auch in die Karibik wurden diese europäischen Sklav*innenenschiffe verfrachtet. Ein transnationales Geschäft entstand.

In den fast vierhundert Jahren, in denen dieses Geschäft bestand, wurden schätzungsweise zehn bis zwölf Millionen Schwarzafrikaner*innen lebend nach Amerika verschleppt. Weitere vier bis fünf Millionen wurden an die Karibik geliefert. Bedenkt man die oft katastrophalen Gesundheitsbedingungen, die auf den Sklav*innenschiffen herrschten und die damit verbundene hohe Todesrate, ist diese Zahl mehr als erschreckend. Bis zu 40 Millionen Menschen sollen aus ihrer afrikanischen Heimat verschleppt worden sein und unter katastrophalen Bedingungen - angekettet, geschlagen und hungernd - trauriger Bestandteil eines traurigen Kapitels der europäischen Geschichte geworden sein.

Erst im 19. Jahrhundert wurde der Sklavenhandel in Europa endgültig abgeschafft. Oder doch nicht? Direkt unter der ausgestellten Halsfessel befindet sich ein kleines Bild des Streetart-Künstlers "Banksy". Darauf sieht man ein Kind, das vor einer Nähmaschine kniet und eine britische Flagge näht. Der stets gesellschafts- und konsumkritische Künstler spielt hier darauf an, dass Europa auch heute noch von der Arbeit profitiert, die Menschen (auch Kinder) unter unwürdigen Bedingungen verrichten müssen, um unseren Konsumstandard zu erhalten. Auch wenn heute keine Halsfesseln mehr benutzt werden, sind Europas Hände nicht frei von Menschenblut in unserer heutigen Zeit, und die Vitrine ist daher nicht nur eine schmerzliche Erinnerung an ein dunkles, längst vergangenes Kapitel der europäischen Geschichte, sondern ein Mahnmal für die Gegenwart.

Sklaverei in Europa - Bemerkungen zu einer Vitrine im Haus der europäischen Geschichte in Brüssel

Im Haus der Europäischen Geschichte in Brüssel befindet sich die oben gezeigte Vitrine. Auf rotem Grund ist dort eine Halsfessel für drei Menschen ausgestellt. Im ersten Moment weiß man als Betrachter*in nicht wirklich, wie man dieses barbarische Werkzeug in die europäische Geschichte einzuordnen hat. Dies liegt wohl vor allem daran, dass Sklaverei für die meisten eher der amerikanischen als der europäischen Geschichte zuzuordnen ist. Und doch ist der Sklav(*innen)enhandel, wie auch in der Information zu dieser Vitrine zu lesen ist, "ein nicht zu leugnender Teil der europäischen Geschichte."

Der Sklav*innenenhandel wurde durch monarchische europäische Staaten, wie z.B. Portugal, systematisch gefördert. Die Profitgier veranlasste diese Staaten dazu, sich am transatlantischen Sklav*innenenhandel zu beteiligen. Dies erwies sich als lukratives Geschäft. Schiffe wurden mit kostbaren Rohstoffen wie Kaffee oder Zucker beladen, die man afrikanischen Stammesfürsten zum Tausch anbieten konnte.

Die mit Sklav*innen beladenen Schiffe fuhren dann nach Amerika, wo die in Afrika ersteigerten Menschen an die Höchstbietenden verkauft wurden. Daraufhin wurden die europäischen Schiffe erneut mit Rohstoffen beladen, diesmal aus den Kolonien. Besonders beliebt waren Baumwolle, Tabak und Edelmetalle. Kehrten die Schiffe dann nach Europa zurück, hatte der Menschenhandel meist einen gewaltigen Profit erbracht. Auch in die Karibik wurden diese europäischen Sklav*innenenschiffe verfrachtet. Ein transnationales Geschäft entstand.

In den fast vierhundert Jahren, in denen dieses Geschäft bestand, wurden schätzungsweise zehn bis zwölf Millionen Schwarzafrikaner*innen lebend nach Amerika verschleppt. Weitere vier bis fünf Millionen wurden an die Karibik geliefert. Bedenkt man die oft katastrophalen Gesundheitsbedingungen, die auf den Sklav*innenschiffen herrschten und die damit verbundene hohe Todesrate, ist diese Zahl mehr als erschreckend. Bis zu 40 Millionen Menschen sollen aus ihrer afrikanischen Heimat verschleppt worden sein und unter katastrophalen Bedingungen - angekettet, geschlagen und hungernd - trauriger Bestandteil eines traurigen Kapitels der europäischen Geschichte geworden sein.

Erst im 19. Jahrhundert wurde der Sklavenhandel in Europa endgültig abgeschafft. Oder doch nicht? Direkt unter der ausgestellten Halsfessel befindet sich ein kleines Bild des Streetart-Künstlers "Banksy". Darauf sieht man ein Kind, das vor einer Nähmaschine kniet und eine britische Flagge näht. Der stets gesellschafts- und konsumkritische Künstler spielt hier darauf an, dass Europa auch heute noch von der Arbeit profitiert, die Menschen (auch Kinder) unter unwürdigen Bedingungen verrichten müssen, um unseren Konsumstandard zu erhalten. Auch wenn heute keine Halsfesseln mehr benutzt werden, sind Europas Hände nicht frei von Menschenblut in unserer heutigen Zeit, und die Vitrine ist daher nicht nur eine schmerzliche Erinnerung an ein dunkles, längst vergangenes Kapitel der europäischen Geschichte, sondern ein Mahnmal für die Gegenwart.

EU-Exkursion 12/2018: Europäische Kommission

|

| Sébastien Bertrand, European Commission flags, CC BY 2.0 |

Am 3. Dezember 2018 besuchten wir im Rahmen der Brüssel-Exkursion mit dem Thema “Europa vor dem Brexit” die EU-Kommission.

Begrüßt wurden wir von Joachim Wiemann, er ist Policy Officer im Generalsekretariat. Das Generalsekretariat koordiniert die Arbeit der gesamten Kommission und stimmt dies mit den Zielen und Prioritäten des Präsidenten, derzeit Jean-Claude Juncker, ab. Zudem fungiert es als Schnittstelle zu anderen Organen.

Unser Besuch war in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil bestand aus einer allgemeinen Einführung in die Funktionen und den Aufbau der Kommission. Danach folgte eine Kaffee- und Teepause, nach der das Thema “Europäischer Binnenmarkt” behandelt wurde. Untermalt wurden die Vorträge durch vielfältige Folien.

Die Kommission besteht aus 28 Kommissar*innen. Pro Mitgliedsland wird je ein Kommissar oder eine Kommissarin entsandt. Diese vertreten das gemeinsame europäische Interesse und nicht, wie oft angenommen, jeweils das nationale Interesse. Jede*r Kommissar*in hat ein spezielles Portfolio. Die Kommissar*innen werden für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt.

Die Kommission handelt als Kollegium und kann als politische Exekutive der EU bezeichnet werden. Sie ist die “Hüterin der Verträge”, denn sie wacht über die Einhaltung des EU-Rechts. Zusätzlich ist sie für die Erarbeitung und Durchsetzung von Vorschlägen für europäische Rechtsvorschriften und den Vorschlag des Haushalts zuständig. Internationale Abkommen und Verträge werden ebenfalls im Namen der EU von der Kommission verhandelt und abgeschlossen. Sie ist daher am ehesten mit einer Regierung oder einer obersten Verwaltungsbehörde vergleichbar, wobei dieser Vergleich hinkt, da die EU kein Nationalstaat, sondern eine besondere Internationale Organisation ist.

Die Kommission hat 10 Prioritäten, wobei das (informelle) Motto “big on big, small on small” gilt. Außerdem ist das Subsidiaritätsprinzip wichtig. Das bedeutet, dass politische Themen auf einer möglichst niedrigen politischen Ebene angegangen werden. Die Prioritäten von 2015 bis 2019 sind “Beschäftigung, Wachstum und Investitionen”, “Digitaler Binnenmarkt”, “Energieunion und Klimaschutz”, “Binnenmarkt”, “eine vertiefte und fairere Wirtschafts- und Währungsunion”, “eine ausgewogene und fortschrittliche Handelspolitik - der Schlüssel zur Bewältigung der Globalisierung”, “Justiz und Grundrechte”, “Migration”, “mehr Gewicht auf der internationalen Bühne” und “demokratischer Wandel”.

Im weiteren Verlauf erläuterte uns Joachim Wiemann die Unterschiede zwischen Verordnungen, Richtlinien und Empfehlungen. Verordnungen und Richtlinien sind für die EU-Mitgliedsstaaten verbindlich, wohingegen eine Empfehlung nicht verbindlich ist. Der Unterschied zwischen Verordnung und Richtlinie liegt darin, dass eine Verordnung unmittelbar gilt. Bei einer Richtlinie erhält das Mitgliedsland Auflagen hinsichtlich der Ziele, welches aber mit Spielraum in der Auslegung und Durchsetzung einhergeht.

Der zweite Teil unseres Besuchs war dem Thema “EU-Binnenmarkt” gewidmet. Dieser beinhaltet vier Grundfreiheiten: Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital. Es wurden verschiedene für uns alltägliche Bereiche angesprochen, welche durch den EU-Binnenmarkt entstanden. So sind beispielsweise das Austauschprogramm Erasmus, das entgeltlose Datenroaming im EU-Ausland und die europäische Krankenversicherung Ergebnisse daraus.

Im europäischen Binnenmarkt gibt es “vollharmonisierte” und “teilharmonisierte” Handelsbereiche: In vollharmonisierten Bereichen gelten Regelungen, die von der EU erstellt wurden, wohingegen in teilharmonisierten Bereichen Vorschriften von den Mitgliedstaaten bestehen, die für den ganzen EU-Raum gelten. Hierbei spielte das “Cassis de Dijon”-Urteil eine wegweisende Rolle, weil damit festgelegt wurde, dass nicht nur direkt diskriminierende Bestimmung, sondern schon unterschiedliche Richtlinien gegen die Freiheiten im Binnenmarkt verstoßen.

Aus dem Vortrag entwickelte sich schnell eine Diskussion um mögliche Auswirkungen des Brexits, den Wiemann als “lose-lose-Situation” bezeichnete. Hierbei wies er darauf hin, dass zum Beispiel die britischen EU-Beamten nicht direkt ausgewiesen werden müssten, nur weil sie keine EU-Staatsbürgerschaft mehr besitzen.

Zum Schluss wurde noch das Fehlen einer politischen Öffentlichkeit besprochen, woraus eine fehlende Medienmacht der Kommission und anderer EU-Organe resultiert. Joachim Wiemann empfahl daher, die europäische Zeitung politico.eu, die Materialien der bpb zum Thema EU und das Nachrichtenportal euractiv.com zu nutzen.

Dienstag, 18. Dezember 2018

EU-Exkursion 12/2018: Stadtführung Luxemburg

Ein Bericht von Waldemar Nebolsin und Henriette Spellenberg

Stadtführung innerhalb der Innenstadt:

Wir begannen die Stadtführung mit einer Expertin in Sachen Luxemburg zu Fuß. Trotz des Regens konnten wir außer nassen Schirmen viele spannende Informationen über die Stadt und die Politik mitnehmen, neben den dort befindlichen 140 Banken, auf welche die Luxemburger*innen nicht reduziert werden möchten. Zu Recht!

Luxemburg ist kein großer Staat, es handelt sich um einen Staat, der mit einer Gesamtbevölkerung von 600.000 Einwohner*innen nur knapp größer ist als das Saarland. Die Nachbarstaaten sind Belgien und die Niederlande, mit welchen Luxemburg die sogenannten Benelux-Staaten bildet. Unsere Stadtführung fand in der gleichnamigen Hauptstadt Luxemburgs statt, welche über rund 110.000 Einwohner*innen verfügt.

Das Besondere ist, dass die Einwohner*innenschaft aus vielen verschiedenen Nationalitäten besteht (46% gehören anderen Nationalitäten an), zusätzlich finden sich viele weitere Arbeiternehmer*innen aus dem Ausland wie beispielsweise aus Frankreich, Belgien und Deutschland (40.000 Deutsche kommen täglich zum Arbeiten). Luxemburg ist auf seine ausländischen Mitarbeiter*innen angewiesen.

Stadtführung innerhalb der Innenstadt:

Wir begannen die Stadtführung mit einer Expertin in Sachen Luxemburg zu Fuß. Trotz des Regens konnten wir außer nassen Schirmen viele spannende Informationen über die Stadt und die Politik mitnehmen, neben den dort befindlichen 140 Banken, auf welche die Luxemburger*innen nicht reduziert werden möchten. Zu Recht!

Luxemburg ist kein großer Staat, es handelt sich um einen Staat, der mit einer Gesamtbevölkerung von 600.000 Einwohner*innen nur knapp größer ist als das Saarland. Die Nachbarstaaten sind Belgien und die Niederlande, mit welchen Luxemburg die sogenannten Benelux-Staaten bildet. Unsere Stadtführung fand in der gleichnamigen Hauptstadt Luxemburgs statt, welche über rund 110.000 Einwohner*innen verfügt.

Das Besondere ist, dass die Einwohner*innenschaft aus vielen verschiedenen Nationalitäten besteht (46% gehören anderen Nationalitäten an), zusätzlich finden sich viele weitere Arbeiternehmer*innen aus dem Ausland wie beispielsweise aus Frankreich, Belgien und Deutschland (40.000 Deutsche kommen täglich zum Arbeiten). Luxemburg ist auf seine ausländischen Mitarbeiter*innen angewiesen.

Montag, 17. Dezember 2018

Exkursionsbericht

|

| Foto: Ragnar Müller |

Ein Bericht von Lisa Knapp und Nadine Schäfer

Sonntag 2 Dezember 2018

07.30 / 8.30 Abfahrt

Nachdem zunächst in Ludwigsburg und anschließend in Plieningen die TeilnehmerInnen der Brüssel-Exkursion in den Bus eingestiegen sind, ging es los. Zur Einstimmung wurde ein Quiz zu Merkmalen, Fakten etc. rund um die EU verteilt, welches kurz vor der Ankunft in Schengen besprochen wurde. Außerdem vergegenwärtigten wir uns, wo die EU und ihre Regelungen bereits am frühen Morgen Auswirkungen auf unser Leben haben, zum Beispiel beim Frühstück (Herkunftsort von einem Ei) oder im Badezimmer beim Zähneputzen.

12.15-14.15 Zwischenstopp in Schengen:

„Das Schengen-System und seine Darstellung im Schengen-Museum“

Im Schengen-Museum wurde die Gruppe zunächst von zwei Mitarbeiterinnen des Europe Direct Schengen begrüßt, die die Vorteile des Schengenraumes anhand eines Dialoges auf Luxemburgisch und Deutsch darstellten und mit dem Beispiel Neuseeland vom Nicht-Schengenraum abgrenzten. Nils Bunjes vom Europa Zentrum Baden-Württemberg führte anschließend in den Seminarablauf ein und fragte die Erwartungen der TeilnehmerInnen ans Seminar ab. Anschließend konnte sich jeder individuell über die Infotafeln einlesen. Besonderes Interesse der TeilnehmerInnen fanden auch die Sternsäulen des Museumsvorplatzes mit charakteristischen Eigenschaften der einzelnen Schengen-Länder. Dabei konnte man ebenfalls die Schiffsform des Museums betrachten, welche an das Schiff MS Princess Marie-Astrid angelehnt ist, auf dem am 14. Juni 1985 das Schengener Abkommen unterschrieben wurde. Das Schiff diente als Ort, um das Abkommen direkt an der Grenze von Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten zu signieren.

Samstag, 15. Dezember 2018

EU-Exkursion 12/2018: Besuch im Rat der EU

|

| Foto: Ragnar Müller |

Mittwoch, 5. Dezember 2018, 9.00-11.30 Informationsbesuch im Rat der Europäischen Union: „Die Rolle des Rates der Europäischen Union im institutionellen Gefüge“

Nach zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen, die typisch für die Institutionen der Europäischen Union sind, trafen wir den und zugeteilten Mitarbeiter des Rates in einem Sitzungsraum. Er ist seit 2006 im Ratssekretariat tätig und arbeitet aktuell für das Krisenmanagement.

Unter dem Dach des zweitgrößten Bürogebäudes Brüssels befinden sich zwei ähnlich klingende Institutionen mit unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten. Zum einen der „Europäische Rat“ und zum anderen der „Rat der Europäischen Union“. Als Europäischer Rat treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, momentan ist Donald Tusk der Präsident dieses Gremiums. Der Rat der Europäischen Union hingegen besteht aus den FachministerInnen der Mitgliedsstaaten, die (rotierende) Ratspräsidentschaft hat aktuell Österreich inne.

Der Rat der Europäischen Union ist in 10 Ratskonstellationen untergliedert, die sich jeweils auf einen bestimmten Themenbereich beziehen, wie zum Beispiel Arbeit und Soziales, Finanzen, Agrarwirtschaft. Demnach treffen in diesen Konstellationen die zuständigen MinisterInnen eines Fachbereiches zusammen und vertreten die Interessen ihrer jeweiligen Regierung.

3006 MitarbeiterInnen arbeiten im Ratsgebäude, zusätzlich sind täglich 2000- 5000 BesucherInnen, Beamte oder MinisterInnen etc. im Haus. Das Gebäude ist mit einer kleinen Stadt zu vergleichen, da es hier neben den vielen Sitzungsräumen, Restaurants, eine eigene Feuerwehr, eine Polizei und ein kleines Klinikum gibt.

Mittwoch, 12. Dezember 2018

Podcast: Haus der europäischen Geschichte

Auf der Website "Fokus Europa" veröffentlicht die Heinrich-Böll-Stiftung eine Serie von Gesprächen über Politik, Kultur und die

Gemeinschaft in Europa. Der aktuelle Podcast, ein Gespräch mit dem bekannten deutschen Politikwissenschaftler Claus Leggewie, trägt den Titel "Haus der europäischen Geschichte" und eignet sich hervorragend zur Nachbereitung der EU-Exkursion...

Dienstag, 20. November 2018

Nachtrag zur letzten Seminarsitzung

In der vergangenen Sitzung haben wir uns mit dem Text "Weniger Konsens, mehr Wettbewerb: Ansatzpunkte einer institutionellen Reform" von Frank Decker beschäftigt. Er fordert unter anderem, dass sich die EU weg von der parlamentarischen und hin zur präsidentiellen Demokratie bewegt. Er sieht darüber hinaus ein institutionelles Demokratiedefizit innerhalb des aktuellen politischen Systems der Europäischen Union.

Auch die politische Kabarettsendung "Die Anstalt" hat sich bereits mit dem Thema Demokratiedefizit der Europäischen Union beschäftigt. Bei diesem Videobeitrag ist der Sachverhalt jedoch sehr vereinfacht dargestellt und nicht optimal erklärt worden. Außerdem wird die Behauptung, dass es ein Demokratiedefizit in der EU gebe, als erwiesene Tatsache angesehen. Bitte schaut euch das Video bis zur nächsten Sitzung an und versucht herauszufinden, in welchen Punkten die Erklärungsansätze der "Anstalt" eventuell zu ungenau sind.

Auch die politische Kabarettsendung "Die Anstalt" hat sich bereits mit dem Thema Demokratiedefizit der Europäischen Union beschäftigt. Bei diesem Videobeitrag ist der Sachverhalt jedoch sehr vereinfacht dargestellt und nicht optimal erklärt worden. Außerdem wird die Behauptung, dass es ein Demokratiedefizit in der EU gebe, als erwiesene Tatsache angesehen. Bitte schaut euch das Video bis zur nächsten Sitzung an und versucht herauszufinden, in welchen Punkten die Erklärungsansätze der "Anstalt" eventuell zu ungenau sind.

Freitag, 16. November 2018

Exkursion nach Brüssel

|

| Foto: Ragnar Müller |

Wann: So 2.12. - Mi 5.12.2018

Kosten: ca. 150,- €

Wer mitkommen möchte, sollte am kommenden Mittwoch (21.11.2018) um 13:30 - 14:00 h in den Raum 1.247 zur Vorbesprechung und Anmeldung kommen...

Freitag, 26. Oktober 2018

Von der Erschütterung der Grundfesten der EU

Anhand des Textes "Grenzenloses Europa und die Grenzen Europas" von Tanja Börzel [in: Rüttgers/Decker (Hg.), Europas Ende, Europas Anfang, S. 77-87] und der dortigen Einschätzung, dass es von all den Krisen der vergangenen Jahre die Migrationskrise war, die Europa bzw. die EU in den Grundfesten erschüttert habe, haben wir uns Gedanken dazu gemacht, was diese "Grundfesten" sind und warum sie (ausgerechnet) durch die "Flüchtlingskrise" erschüttert wurden.

Ein häufig genannter Aspekt war die Rechtstreue, deren Missachtung die Rechtsgemeinschaft EU im Kern trifft. Das nun ist genau der entscheidende Punkt in einem heute in Zeit Online erschienenen Kommentar von Mark Schieritz zu den Schuldenplänen der italienischen Regierung, der unter dem Titel "Wenn Regeln nicht mehr gelten, ist die EU am Ende" erschienen ist und eine sehr gute Lektüre zur Nachbereitung darstellt. Das folgende Zitat möge Lust aufs Weiterlesen machen:

Ein häufig genannter Aspekt war die Rechtstreue, deren Missachtung die Rechtsgemeinschaft EU im Kern trifft. Das nun ist genau der entscheidende Punkt in einem heute in Zeit Online erschienenen Kommentar von Mark Schieritz zu den Schuldenplänen der italienischen Regierung, der unter dem Titel "Wenn Regeln nicht mehr gelten, ist die EU am Ende" erschienen ist und eine sehr gute Lektüre zur Nachbereitung darstellt. Das folgende Zitat möge Lust aufs Weiterlesen machen:

Das Problem ist nur: Die Glaubwürdigkeit der Regeln nimmt dadurch noch mehr Schaden. Und das birgt (...) für das europäische Projekt eine erhebliche Gefahr. Denn die EU ist kein Superstaat mit einem zentralisierten Gewaltmonopol, am Ende wird sie durch Regeln zusammengehalten.(...) Das bedingungslose Beharren auf nationaler Souveränität verträgt sich nicht mit der Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft, deren Organisationsprinzip die Einschränkung eben jener nationalen Souveränität ist – beziehungsweise ihre Umwandlung in eine höhere, europäische Souveränität.

Donnerstag, 23. August 2018

EU-Exkursion 2018: Haus der europäischen Geschichte (III)

Im Mai 2017 öffnete im Brüssler Leopoldpark, im Europaviertel, das „Haus der Europäischen Geschichte“. Vom Europäischen Parlament initiiert und finanziert soll es seinen Teil zur europäischen Identität beitragen und so den Zusammenhalt stärken. Unter den heutigen Umständen und Hürden, wie der anhaltenden Finanzkrise einiger Staaten, denen sich die Europäische Union gegenüber sieht, scheint dies kein schlechter Ansatz zu sein. Denn eine gemeinsame Geschichte kann den Zusammenhalt unter den Unionsbürgern stärken und bei Krisenüberwindungen helfen.

Die Finanzpolitik mit ihren Rettungsschirmen findet aus input-orientierter Sichtweise in den wenigsten EU-Staaten eine Legitimation. Auch lassen sich Entscheidungen auf europäischer Ebene nicht immer zwangsläufig aus output-orientierter Sichtweise begründen. Für diese bedarf es viel mehr eines „Gemeinschaftsgefühls“, welches die Bürgerinnen und Bürger der einzelnen EU-Staaten verbindet.

Das Haus der europäischen Geschichte setzt bei diesem Gedanken an und führt die Besucher kostenfrei durch die Geschichte Europas. Die Dauerausstellung mit dem Schwerpunkt des 20. Jahrhunderts schildert eindrucksvoll und emotional, wie Europa trotz der schrecklichen Ereignisse der beiden Weltkriege in der Europäischen Union und damit im Frieden zusammenfand.

Zum Motto „ In Vielfalt geeint“ passend, endet die Museumstour im obersten Stock mit einer leeren Wand, welche von Besuchern individuell beschriftet werden kann. Auch hier runden die Emotionen der Besucher die Ausstellung ab mit den verschriftlichten Eindrücken, die sie durch die Stockwerke gesammelt haben. Liest man sich durch die vielen Gedanken der Besucher, kann es bei dem einen oder anderen schon zu Tränen in den Augen kommen. Denn hier zeigt sich, was mit europäischer Identität gemeint ist: Die Liebe zur Europäischen-Union!

Die Finanzpolitik mit ihren Rettungsschirmen findet aus input-orientierter Sichtweise in den wenigsten EU-Staaten eine Legitimation. Auch lassen sich Entscheidungen auf europäischer Ebene nicht immer zwangsläufig aus output-orientierter Sichtweise begründen. Für diese bedarf es viel mehr eines „Gemeinschaftsgefühls“, welches die Bürgerinnen und Bürger der einzelnen EU-Staaten verbindet.

Das Haus der europäischen Geschichte setzt bei diesem Gedanken an und führt die Besucher kostenfrei durch die Geschichte Europas. Die Dauerausstellung mit dem Schwerpunkt des 20. Jahrhunderts schildert eindrucksvoll und emotional, wie Europa trotz der schrecklichen Ereignisse der beiden Weltkriege in der Europäischen Union und damit im Frieden zusammenfand.

Zum Motto „ In Vielfalt geeint“ passend, endet die Museumstour im obersten Stock mit einer leeren Wand, welche von Besuchern individuell beschriftet werden kann. Auch hier runden die Emotionen der Besucher die Ausstellung ab mit den verschriftlichten Eindrücken, die sie durch die Stockwerke gesammelt haben. Liest man sich durch die vielen Gedanken der Besucher, kann es bei dem einen oder anderen schon zu Tränen in den Augen kommen. Denn hier zeigt sich, was mit europäischer Identität gemeint ist: Die Liebe zur Europäischen-Union!

Mittwoch, 8. August 2018

Essay zum FAZ-Gastbeitrag „Die Utopie vom Leben jenseits der Grenze“ von Ivan Krastev

Ivan Krastev: Die Utopie vom Leben jenseits der Grenze, FAZ vom 01.03.2016 (URL: http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/zerfaellt-europa-3-die-utopie-vom-leben-jenseits-der-grenze-14082761.html)

Autor: Dennis Schlesinger

Der bulgarische Politologe Ivan Krastev durchleuchtet in seinem Gastbeitrag die Flüchtlingskrise in Europa und ihre Gefahr für den Fortbestand der Europäischen Union.

Er stellt zunächst fest, dass wir durch die fortschreitende Technologisierung in einer Welt der „Diktatur des globalen Vergleichs“ leben. Menschen vergleichen sich nicht mehr mit ihren unmittelbaren Nachbarn, sondern mit den am besten gestellten Bewohnern und Gesellschaften der Erde. Er bezeichnet die daraus resultierenden Völkerbewegungen als moderne Revolution, deren Ursachen nicht in einer gemeinsamen Ideologie liegen. Es sind eben jene Mechanismen, hervorgerufen durch die weltweite Ungleichheit, die die Menschen nach Veränderung und einem Wechsel ihres Wohnortes streben lassen.

Das Problem für die Europäische Gemeinschaft liegt in der in Europa entstandenen Gegenrevolution. Nach anfänglicher Solidarität finden wir mittlerweile einen Zustand der Ablehnung und Angst gegenüber der zunehmenden Migration vor. Da diese Abneigung in den mittel- und osteuropäischen Ländern besonders stark ausgeprägt ist, beschreibt Krastev einen sich zuspitzenden Ost-West-Konflikt innerhalb Europas, der zu einer ernstzunehmenden Gefahr für die EU geworden ist.

Autor: Dennis Schlesinger

Der bulgarische Politologe Ivan Krastev durchleuchtet in seinem Gastbeitrag die Flüchtlingskrise in Europa und ihre Gefahr für den Fortbestand der Europäischen Union.

Er stellt zunächst fest, dass wir durch die fortschreitende Technologisierung in einer Welt der „Diktatur des globalen Vergleichs“ leben. Menschen vergleichen sich nicht mehr mit ihren unmittelbaren Nachbarn, sondern mit den am besten gestellten Bewohnern und Gesellschaften der Erde. Er bezeichnet die daraus resultierenden Völkerbewegungen als moderne Revolution, deren Ursachen nicht in einer gemeinsamen Ideologie liegen. Es sind eben jene Mechanismen, hervorgerufen durch die weltweite Ungleichheit, die die Menschen nach Veränderung und einem Wechsel ihres Wohnortes streben lassen.

Das Problem für die Europäische Gemeinschaft liegt in der in Europa entstandenen Gegenrevolution. Nach anfänglicher Solidarität finden wir mittlerweile einen Zustand der Ablehnung und Angst gegenüber der zunehmenden Migration vor. Da diese Abneigung in den mittel- und osteuropäischen Ländern besonders stark ausgeprägt ist, beschreibt Krastev einen sich zuspitzenden Ost-West-Konflikt innerhalb Europas, der zu einer ernstzunehmenden Gefahr für die EU geworden ist.

Abonnieren

Posts (Atom)